第一部分 学院基本情况

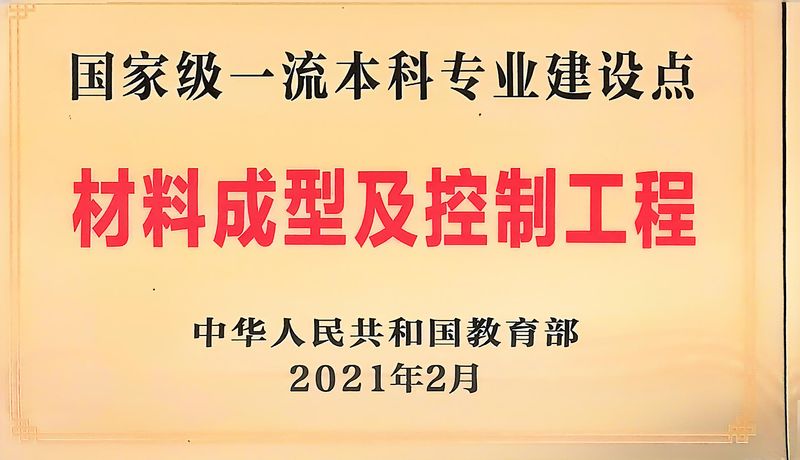

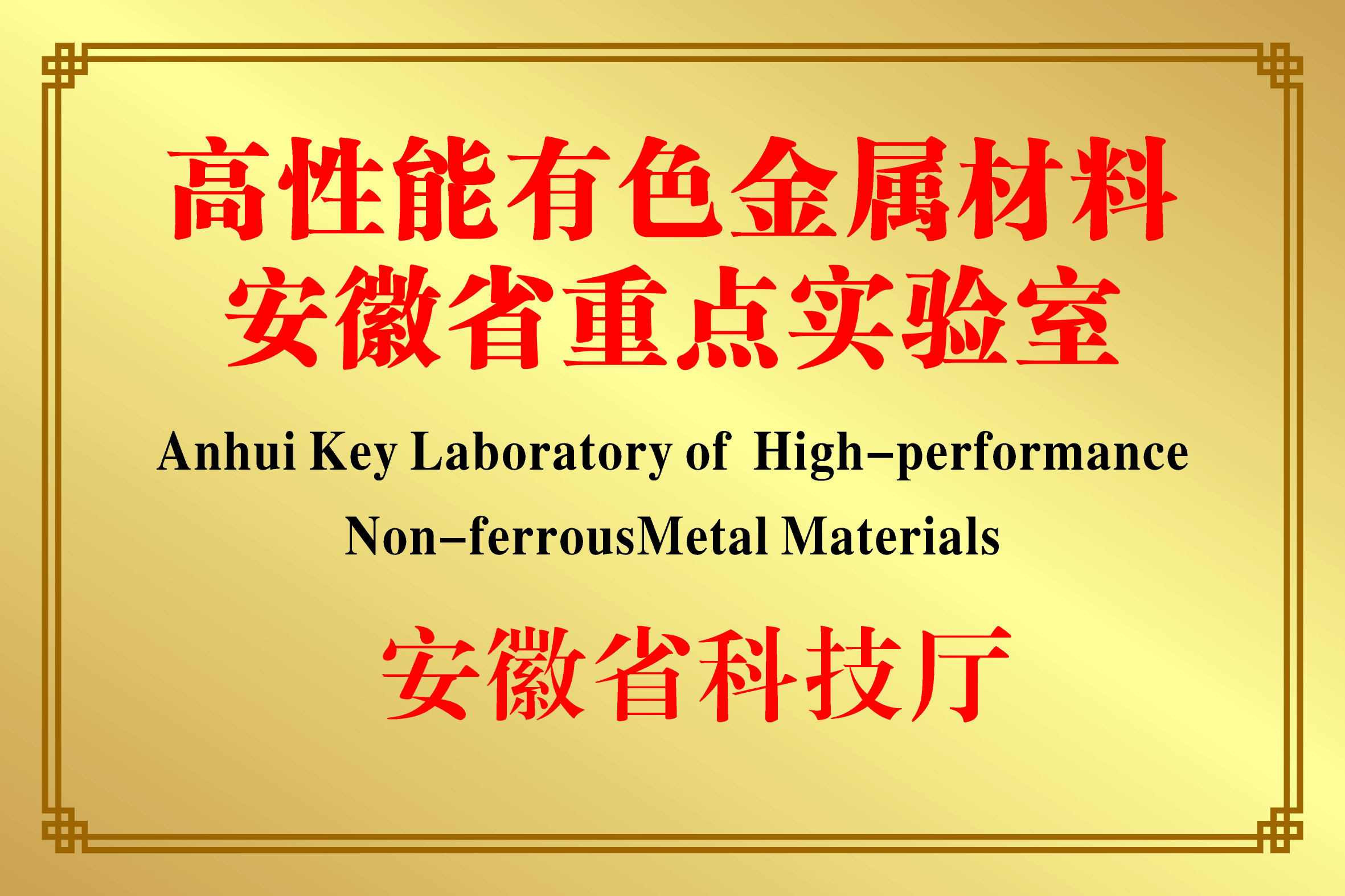

老澳门六合彩资料 本科教育肇始于1980年安徽机电学院机械系铸造工艺及设备专业,2020年7月由原机械与汽车工程学院材料科学与工程系独立建院。2003年,获批“材料学”二级学科硕士点;2005年获批“材料科学与工程”一级学科硕士点;2008年,获批“安徽省高性能有色金属材料省级实验室”;2018年,“材料成型及控制工程”入选“安徽省一流(品牌)专业”并通过工程教育专业认证;2021年,“材料成型及控制工程”获批国家级一流专业建设点;2023年,获批“安徽省电子陶瓷工程研究中心”;2024年,材料科学学科进入ESI全球排名前1%。

学院现有材料加工系、材料科学系、新能源材料系、实验中心和大学生创新创业中心。设材料成型及控制工程(国家级一流专业建设点、教育部工程教育认证专业、省级卓越工程师教育计划“六卓越一拔尖”建设专业)、材料科学与工程(省级卓越工程师教育计划“六卓越一拔尖”建设专业、校级特色专业)、新能源材料与器件专业等3个本科专业。学院拥有“材料科学与工程”一级学科硕士学位授权点和“材料与化工”专业硕士学位授权点。建有“安徽高性能有色金属材料省级实验室”、“安徽省电子陶瓷工程研究中心”、“增材制造(3D打印)安徽省联合共建学科重点实验室”等多个省级科研平台。与芜湖市共建“安徽工程大学增材制造研究院”产教融合平台。形成“材料成型智能控制”“信息功能陶瓷材料”“能量转换与存储”三大特色方向。

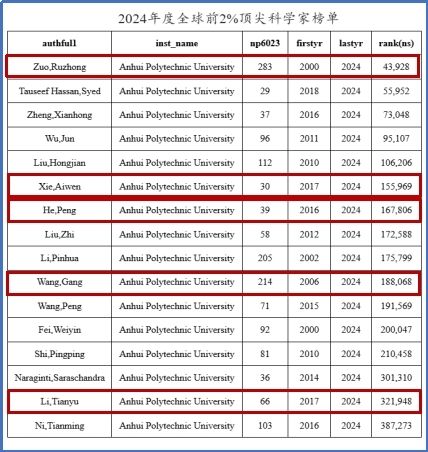

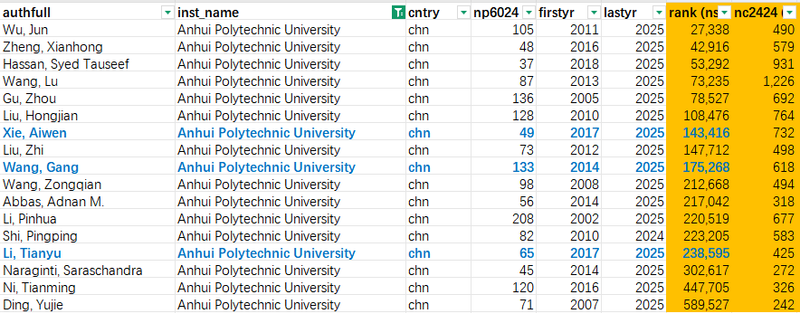

学院现有教职工67人,在校本科生640余人,研究生120余人。专任教师中教授9名,博士生导师4名、硕士生导师40名、博士后研究人员6名,高级职称比例56.25%,具有博士学位教师占比93.33%,8人次入选全球前2%顶尖科学家榜单。现有国家级领军人才1人、享受国务院政府特殊津贴专家2人、安徽省杰出青年基金获得者1人、安徽省学术技术带头人2人、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划入选者1人、省高水平导师1人、省级教学名师1人,皖江青年学者1人等,拥有安徽省“江淮英才”创新团队、省级高校科研创新团队和校级科研创新团队各1支。

第二部分 本科教育教学思路、举措与亮点

一、坚持党建引领,落实育人体系构建

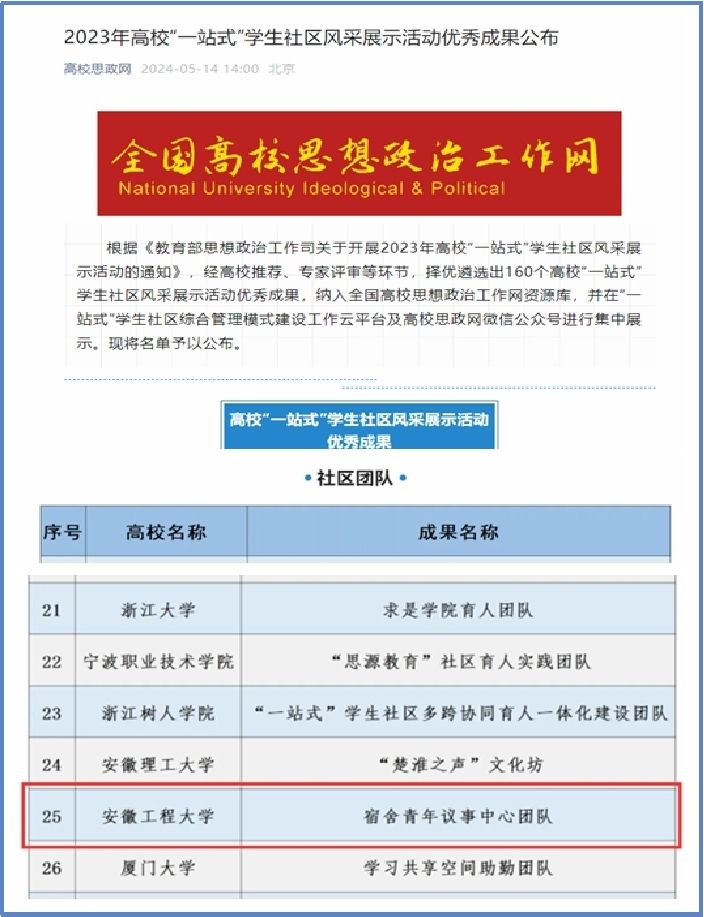

学院党委全面落实立德树人根本任务,贯彻落实学校“人才强校、质量立校、特色与和谐兴校”的办学理念和“诚实做人、踏实做事、扎实做学问”的育人理念,以“三抓”工作为统领,深入推进“三全六专”育人实践,打造“四帮四导”“真材实料大讲堂”“公益N+1”等党建和思政工作品牌,夯实思想政治工作。学院工会被全国中华总工会授予“全国模范职工小家”荣誉称号。学生宿舍青年议事中心团队”入选教育部思想政治工作司2023年全国高校“一站式”学生社区风采展示活动“社区团队”版块优秀案例。学院党委近4年连续考核优秀等次,获评2024年度先进基层党委,获评2023年度校“双强”示范党委、2022年度党建创新奖。学院党委《“四帮四导”以生为本,党建引领立德树人》获2023年学校党建品牌(第一批)培育创建项目,材加系教师党支部获第二批样板党支部培育创建单位、材加系教师党支部段园培工作室获第二批“双带头人”教师党支部书记工作室。

二、聚焦产业发展,深化专业内涵建设

学院对标国家一流专业建设目标,聚焦关键零部件、新型储能器件、高端芯片等国家重点领域,围绕新能源汽车、低空经济、机器人等产业集群,紧密贴合安徽省和芜湖战略新兴产业,不断深化新工科建设,优化专业结构,提升专业内涵。

通过加强“三系一中心”的“双基”建设,构建全方位育人体系。严格落实新进教师助课助教制度、院领导和督导听课制度。开展“金”彩一课特色示范教学活动,创建“院级名师工作室”,发挥老中青教师队伍的传帮带作用。目前,学院获批国家级一流本科专业建设点1个,通过教育部工程教育认证专业1个,省一流(品牌)专业1个。开设交叉平台课程10门、校企合作课程24门、跨学期课程8门,推动个性化人才培养。

三、围绕学科建设,夯实人才培养根基

学院将学科建设放在重要位置,进一步夯实人才培养根基。通过凝练学科方向,推动学科团队建设,提升学科竞争力。在学科建设的带动下,学院形成了科教融合、科研促教的浓郁氛围。学院创新实施“一生一导师+五进三化”育人机制,自大一起即为每位学生配备学术导师,开展“学术启蒙-科研训练-竞赛指导”全链条培养。将导师科研项目与学科竞赛相结合,融入日常教学,引导学生进实验室、进项目、进团队、进企业、进赛事,实现化知识为能力、化能力为成果、化成果为贡献的转化。在这一机制推动下,学生的科研热情和创新潜能得到充分释放。本科生在校期间发表学术论文16篇,参与省级以上科研项目20余项,授权发明专利20余项。

四、依托校企融合,探索人才培养模式

学院积极探索校企融合的个性化人才培养模式,先后与安徽哈特三维科技有限公司、安徽海螺集团联合开设增材制造“哈特班”、“海创冠名班”,与芜湖市繁昌区共建“增材制造产业学院”。9名教师挂职企业科技副总(表格),将企业的实际需求和行业的前沿技术融入到教学内容中。企业的技术专家参与课程教学,为学生传授实际工作中的经验和技能;学生到企业进行实习和实践项目操作,了解企业的生产流程和生产工艺,提高了学生的就业竞争力,实现了学校与企业的无缝对接,为社会培养更多符合市场需求的创新实践人才。学院构建的递进式实践教学体系,通过有组织地引导学生参与横向项目、深入企业一线、奋战竞赛赛场,实现了知识向能力的有效转化。学院联合行业协会、企业成功举办“首届智能增材制造技术及应用交流会”和“第二届智能增材制造技术及应用交流会暨产教融合创新论坛”,进一步加强了与行业的合作,高质量赋能产教融合。

五、打造“竞赛+双师”育人体系,提升学生综合能力

创新打造“竞赛+双师”育人体系,将企业真实技术需求与学科竞赛项目深度融合。积极拓展竞赛赛道,实现从“零参与”到“多点开花”的跨越式发展。与安徽海螺集团、奇瑞控股集团(开阳实验室)、瑞鹄模具等龙头企业深度合作的校企双导师制,企业技术专家与校内导师组成联合指导团队,将生产一线的真实难题转化为竞赛课题和毕业设计内容,让学生在真刀真枪的实战环境中淬炼工程能力。以赛促学、以赛促教、以赛促创的培养模式,使学生能够在校期间就掌握行业前沿技术和解决实际问题的能力。近两年,学生在省级及以上学科与技能竞赛中获奖近60项,育人成效显著。

第三部分 本科教育教学工作成效与成果

一、教育教学质量持续提升

材料成型及控制工程专业先后获批安徽省一流(品牌)专业和国家级一流专业建设点,并通过工程教育专业认证;材料科学与工程专业入选省级卓越工程师教育计划“六卓越一拔尖”建设专业。学院教师获第五届全国高校教师教学创新大赛安徽省赛区二等奖1项,第五届全国高校教师技能创新大赛一等奖1项,全国艺术设计教师教学创新大赛省级二等奖1项、三等奖2项。

近年来,获省级一流课程1门,省级“AI+教育”课程1门,校级一流课程4门,校级课程思政优质课16门,校级项目式课程1门,校级校企合作共建课程1门。编写《金属塑性成形技术基础及CAE工程应用》《3D打印实用教程》《冲压工艺与模具设计》《增材制造与再制造的原理及应用》等多部教材。

二、师资队伍梯队持续优化

学院坚持人才强院方针,建立了一支结构良好、富有开拓精神的教师队伍,不断提升育人能力,增强育人质效。学院拥有省级教学团队1个,省级教学名师1人,校级课程思政教学团队1个,校教学教学名师1人,校级课程思政教学名师1人。获省级教学成果奖3项,校级教学成果奖5项。形成一支由国家级领军人才、国务院政府特殊津贴专家,省特支计划人才、省江淮英才、省杰出青年基金获得者和省级教学名师等领衔的结构合理、教学科研能力强、整体素质水平高的教师队伍。

三、学科发展影响持续扩大

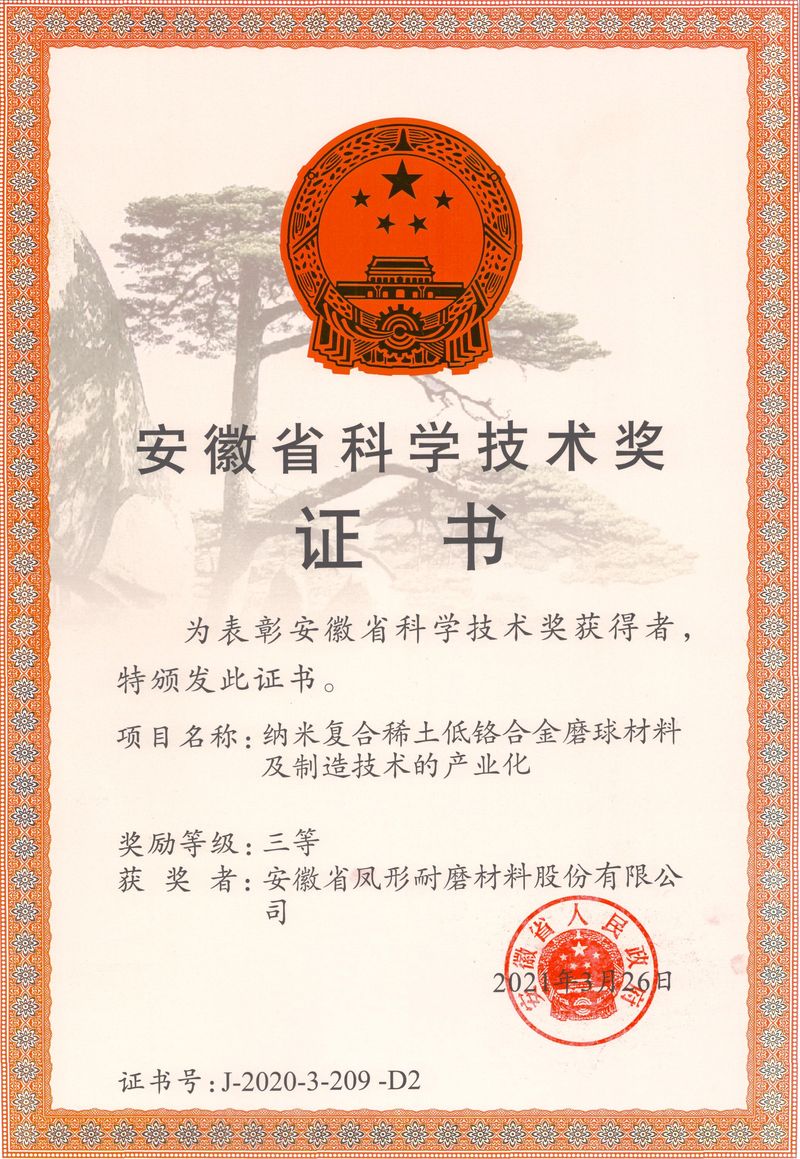

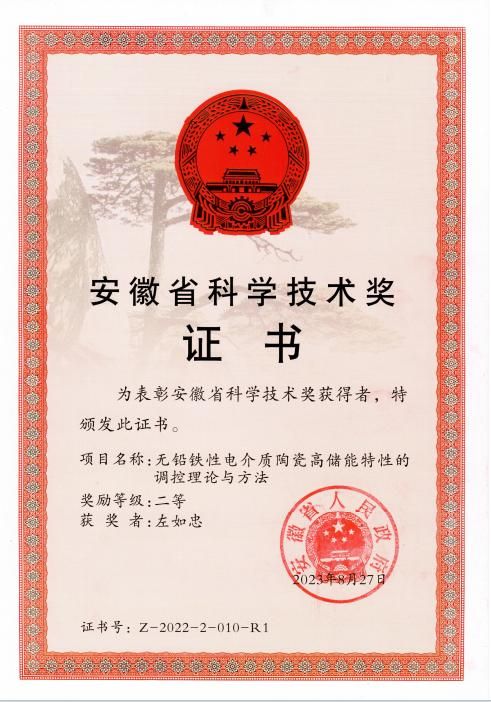

突出学科龙头地位,2024年,材料科学学科进入ESI全球排名前1%。近年来,获批国家级科研项目20余项,省部级科研项目40余项,获省部级及以上科技奖励7项,8人次入选全球前2%顶尖科学家榜单,新增省部级以上领军人才3人次。持续推进安徽省电子陶瓷工程研究中心省级平台建设,安徽省先进有色金属材料重点实验室通过科技厅重组,评估良好等次。获批芜湖市三代半芯片封装高导热陶瓷基板技术研发中心、芜湖市未来储能技术研发中心。强化校地、校企合作,成立繁昌增材制造技术中心,与海螺集团签订战略合作协议共建技术转移中心。

积极拓展对外交流合作,进一步提升学科影响力与学院声誉。连续四年主办长三角一体化增材制造产业高层论坛,连续两年举办智能增材制造技术及应用交流会,承办电子元器件关键材料与技术专业委员会第五届会议等重要学术教学会议,并在多个会议论坛上进行专题报告,提升学院影响力。

四、人才培养成效持续显现

学院在人才培养方面成果斐然,毕业生去向落实率保持在95%以上,2025年本科生考研升学率超过40%,每年均有毕业生考研至中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、浙江大学等知名高校。毕业生广泛就职于合力、海螺、奇瑞、长安等知名企业。近年来,学生在全国大学生金相技能大赛、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、中国大学生机械工程创新创意大赛、高校大学生显微分析大赛、高校大学生材料综合技能大赛、长三角地区材料微结构探索大赛等各类竞赛中获一等奖及特等奖近20项。众多优秀毕业生在教育、科技、政治、经济和文化等多个领域取得卓越成就,涌现了美国俄亥俄州立大学终身教授罗爱华、哈尔滨工业大学教授张幸红、何梁何利奖获得者储双杰、上海琥崧智能科技股份有限公司董事长李源林等一大批杰出校友,赢得了良好的社会声誉,这充分彰显了学院人才培养的高质量与高水准。